Die Menière’sche Erkrankung (mit dem Fachwort „Morbus Menière“) ist eine unangenehme Erkrankung des Innenohres. Größtenteils ist immer nur ein Ohr betroffen, selten auch mal beide. Der Name geht zurück auf den französischen HNO-Arzt Prosper Menière, der diese Erkrankung zum ersten Mal beschrieben hat.

Die Menière’sche Erkrankung (mit dem Fachwort „Morbus Menière“) ist eine unangenehme Erkrankung des Innenohres. Größtenteils ist immer nur ein Ohr betroffen, selten auch mal beide. Der Name geht zurück auf den französischen HNO-Arzt Prosper Menière, der diese Erkrankung zum ersten Mal beschrieben hat.

Das Innenohr hat zwei Aufgaben: Die Schnecke (Cochlea) im Innenohr ist das eigentliche Hörorgan. Und das Labyrinth im Innenohr ist für den Gleichgewichtssinn zuständig. Die Menière’sche Erkrankung betrifft beide Teile des Innenohres und so treten bei dieser Erkrankung sowohl Störungen des Hörvermögens als auch Störungen des Gleichgewichtssinns auf.

Das eigentliche Hörorgan in der Schnecke ist das „Corti-Organ“. Es besteht aus einer dünnen Blase, die eine Flüssigkeit („Endolymphe“) enthält sowie die Haar-Sinneszellen. Diese Blase findet sich aber nicht nur in der Schnecke, sondern auch im Labyrinth. Sie schwimmt ihrerseits wiederum in einer Flüssigkeit, die „Perilymphe“ heißt. Die beiden Flüssigkeiten unterscheiden sich voneinander: Die Perilymphe enthält viel Natrium und wenig Kalium. In der Endolymphe ist es umgekehrt.

In allen Hohlräumen des Körpers findet ein Stoffaustausch statt! Das gilt auch für das Innenohr! Der Endolymphraum ist keine Bierflasche: Einmal abgefüllt, bleibt das Bier solange in der Flasche, bis diese wieder geöffnet wird. Nein – die Endolymphe im Innenohr wird – ebenso wie die Perilymphe – ständig ausgetauscht. Das heißt: In einer Region des Innenohres wird die Endolymphe gebildet und in einer anderen Region des Innenohres wird sie wieder „resorbiert“ – in das Blutgefäßsystem zurückgeführt. Es ist klar, dass die zufließende Menge Endolymphe und die abfließende Menge Endolymphe genau gleich sein müssen!

Das ist auch meistens genauso der Fall. Aber eben nicht immer! Wenn die Resorption der Endolymphe aus irgendwelchen Gründen behindert ist, dann stimmen die Mengen nicht mehr überein! Dann wird mehr Endolymphe gebildet als abfließt. Und dann liegt ein Morbus Menière vor!

Anfangs, wenn die Differenz zwischen Zufluss und Abfluss noch gering ist, passiert auch noch nicht so viel. Der Druck nimmt zu im Cortiorgan. Viele Patienten verspüren das noch gar nicht. Der höhere Druck treibt nun etwas mehr Endolymphe in das Blutgefäßsystem zurück, sodass sich ein neues Flüssigkeits-Gleichgewicht einstellt – allerdings auf einem etwas höheren Druck-Niveau.

Bei größer werdender Diskrepanz zwischen Zufluss und Abfluss bleibt das Flüssigkeits-Gleichgewicht auch noch erhalten: Nur das Druckniveau im Innenohr steigt. Irgendwann kann man das auch spüren! Die ersten Symptome betreffen meistens das Hörvermögen.

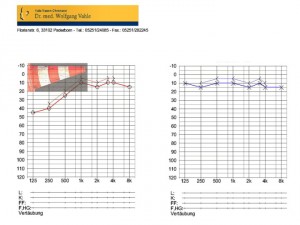

Das Corti-Organ hat einen dreieckigen Querschnitt, der sich aber in der Tiefe des Innenohres etwas ändert. Bildlich kann man sich das vorstellen wie kleine „Verkehrs-Hütchen“ – nur nicht mit rundem, sondern mit dreieckigem Querschnitt. Und das „dicke Ende“ das Hütchens liegt bei den tiefen Tönen, das „dünne und spitze Ende“ des Hütchens liegt bei den hohen Tönen. Wenn nun der Druck im Inneren des „Hütchens“ zunimmt, dann wird das Hütchen dicker!  Und zwar mehr im Bereich der tiefen Töne als im Bereich der hohen Töne! Die tiefen Töne kann man dann nicht mehr so gut hören! Also: Eine sogenannte „Tieftonsenke“ ist oftmals ein Zeichen für einen erhöhten Druck im Innenohr, für eine Labyrinthüberwässerung, für einen „Labyrinthhydrops“.

Und zwar mehr im Bereich der tiefen Töne als im Bereich der hohen Töne! Die tiefen Töne kann man dann nicht mehr so gut hören! Also: Eine sogenannte „Tieftonsenke“ ist oftmals ein Zeichen für einen erhöhten Druck im Innenohr, für eine Labyrinthüberwässerung, für einen „Labyrinthhydrops“.

Wird die Diskrepanz zwischen Zufluss und Abfluss noch größer, dann kann der Labyrinthraum natürlich nicht beliebig lange dem steigenden Druck standhalten! Irgendwann reißt die dünne Haut und die Endolymphe fließt nicht mehr in das Blutgefäßsystem ab, sondern in den Perilymphraum. Es kommt zu einer Strömung im Innenohr. Die Strömung in der Schnecke kann man als „Rauschen“ wahrnehmen. Und die Strömung in den Bogengängen nimmt man als „Körper-Drehung“ wahr! Da aber nur ein Ohr diese scheinbare Drehung wahrnimmt, das andere Ohr aber nicht, ist das Gehirn verwirrt. Diese Verwirrung nennen wir „Schwindel„. Und meistens ist der Schwindel so heftig, dass noch „vegetative Symptome“ auftreten: Übelkeit und Erbrechen! Durch die Vermischung von Endo- und Perilymphe – also durch die Störung des Natrium- und Kaliumgleichgewichts – ist zusätzlich auch noch das Hörvermögen beeinträchtigt! Wenn also der Endolymphraum einreißt, dann treten drei Symptome auf: Schwindel, eine einseitige Hörminderung und ein einseitiges Ohrenrauschen der gleichen Seite. Es ist ein „Menière’scher Anfall“ aufgetreten!

In diesem kleinen Video kann man das gut sehen! Man sieht, wie Wasser oben in einen Behälter hinein und unten wieder herausfließt (für den kleinen Demo-Film haben wir eine handelsübliche „Nasendusche“ zweckentfremdet). Hat der Wasserspiegel eine bestimmte Höhe erreicht, dann ist der Wasserdruck so hoch, dass er genauso viel Wasser unten herausdrückt wie oben hineinfließt. Danach wird der Hahn ein wenig geschlossen. Es fließt weniger Wasser heraus als hinein. Der Wasserpegel steigt, der Wasserdruck unten am Auslass auch. Die ausfließende Wassermenge nimmt zu und der Wasserspiegel steigt nicht weiter. Er steht jetzt auf einem höheren Niveau. Wird der Hahn weiter geschlossen, steigt der Wasserspiegel kontinuierlich an, bis das Wasser oben über den Rand läuft: Die Simulation eines Menière’schen Anfalls!

Irgendwann ist der überhöhte Druck im Innenohr dann natürlich abgebaut. Die Leckstelle im Endolymphraum schließt sich wieder. Die Elektrolytgleichgewichte im Endo- und Perilymphraum stellen sich wieder ein. Die Strömung kommt zum Stillstand. Schwindel, Hörminderung und Ohrgeräusch (Tinnitus) sind wieder vorbei. Der Spuk hat – nach typischerweise 30 Minuten bis 3 Stunden – ein Ende.

Hat er ein Ende?

Natürlich nicht! Die Ursache ist ja nicht beseitigt! Es fließt ja nach wie vor weniger Endolymphe ab als zufließt! Der Druck baut sich wieder auf. Irgendwann ist es wieder soweit: Der nächste „Menière’sche Anfall“ tritt auf.

Zu der oben beschriebenen „Symptomen-Trias“ (aus drei Symptomen) gesellt sich noch ein weiteres Krankheitszeichen hinzu: Die Anfälle wiederholen sich in relativ regelmäßigen Abständen!

Das, was hier gerade beschrieben worden ist, ist das „Vollbild“ des Morbus Menière. Der Morbus Menière hat aber leider etwas von einem Chamäleon! Er muss nicht immer typisch sein! Die atypischen Formen sind sogar häufiger! Oben haben wir schon erklärt, dass als Vorstufe eines Morbus Menière auch mal nur eine Tieftonsenke auftreten kann, gelegentlich auch mal ein uncharakteristisches Schwindel- oder Unsicherheitsgefühl wechselnder Dauer! Einem atypischen Morbus Menière können zudem ein oder mehrere Symptome fehlen! Nicht jeder Menière-Patient leidet unter Schwindel oder Gleichgewichtsstörungen, nicht jeder verspürt eine Hörminderung, nicht jeder einen Tinnitus. Und wenn Schwindel und Gleichgewichtsstörungen auftreten, dann können sie auch mal ungewöhnlich kurz (wenige Minuten) oder ungewöhnlich lang (viele Stunden) sein. Und wenn es zu Wiederholungen („Rezidiven“) kommt, dann können die freien Intervalle zwischen den Anfällen mal ungewöhnlich kurz oder mal ungewöhnlich lang sein! – Und noch etwas ist wichtig: Zum Morbus Menière gehören zwar die Rezidive, die Wiederholungen der Anfälle – eine „Anfalls-Serie“! Aber jede Serie hat einen Anfang! Jede Perlenkette hat eine erste Perle! Zu Beginn einer Serie kann man noch nicht sagen, ob wir es mit einer Serie zu tun haben oder mit einem Einzelereignis! Und dabei ist es ja nicht so, dass die Menière’sche Erkrankung die einzige Erkrankung des Labyrinths ist! Nein – es gibt auch andere Erkrankungen, deren Symptome denen des Morbus Menière durchaus ähnlich sind! Manchmal wird ein Morbus Menière auch mit einem Hörsturz verwechselt!

Kurz und knapp: Atypische Formen des Morbus Menière bereiten naturgemäß diagnostische Schwierigkeiten! Nicht immer kann man aus einem „Querschnitt“ aller Befunde (alle Befunde, die zu einem bestimmten Zeitpunkt vorliegen – quasi wie ein Blitzlichtfoto) die Diagnose bereits stellen! Manchmal benötigt man einen „Längsschnitt“ (Befunde, die sich im Laufe der Zeit ändern – quasi wie im Film). Bitte also nicht böse sein, wenn der Doktor beim ersten Besuch die Diagnose „Morbus Menière“ noch nicht stellt – insbesondere, wenn die Symptome auch noch unspezifisch und untypisch sind!

Was kann man gegen den Morbus Menière tun?

Es gibt zum Glück Medikamente dagegen. „Betahistin“ ist ein Präparat, das die Durchblutung an der Resorptionsstelle des Innenohres verbessert und damit die Menge der resorbierten Endolymphe wieder erhöht. Die Diskrepanz zwischen Zufluss und Abfluss wird kleiner. Die „freien Intervalle“ zwischen den Schwindelanfällen werden länger. Die Schwindelanfälle selbst werden kürzer und schwächer. Wird die Diskrepanz noch kleiner, hören die Anfälle ganz auf und es bleiben vielleicht nur noch unspezifische Symptome zurück oder eine Tieftonsenke. Wird die Therapie noch besser, dann bildet sich auch die Tieftonsenke zurück und im Idealfall ist man dann beschwerdefrei! Bitte keine voreiligen Jubelausbrüche: Nach Absetzen des Medikamentes können alle Beschwerden wieder auftreten! Leider hat Betahistin keine Dauerheilwirkung!

Sollte eine medikamentöse Therapie mit Tabletten nicht zum Erfolg führen, gibt es noch andere Möglichkeiten bis hin zum chirurgischen Eingriff. Diese Optionen sollten dann aber im Einzelfall in der Praxis besprochen werden. – Eine falsche Behandlungsstrategie wäre es jedoch, wenn man jeden einzelnen Menière’schen Anfall wie einen Hörsturz mit Infusionen behandelt und nach dem Anfall wieder „die Hände in die Tasche steckt“ und auf den nächsten Anfall wartet! Der Morbus Menière wird nicht in den Anfällen behandelt, sondern zwischen den Anfällen!

Betahistin hat eine relativ große „therapeutische Breite„. Vom Betahistin-Hydrochlorid (eines der beiden Salze, die als Medikamente eingesetzt werden – das andere ist Betahistin-Dimesilat) reichen manchmal 8 mg pro Tag aus, aber manchmal auch 5x 24 mg pro Tag nicht! Wenn die Höchstdosis von 5x 24 mg nicht ausreicht, dann muss man sich um andere Behandlungsmethoden kümmern.

Welche Dosis jetzt genau die richtige für die einzelne Patientin oder den einzelnen Patienten ist, ist natürlich nicht primär bekannt! Die richtige Dosis steht ja nicht im Personalausweis… Die muss man erst ermitteln! Man beginnt mit einer mittleren Dosis und behält sich vor, diese Dosis bei Bedarf auch mal zu erhöhen. Wenn aber bereits die mittlere Dosis zu einer völligen Beschwerdefreiheit geführt hat, dann sollte man auch den Mut haben, die Dosis zu verringern! Andernfalls könnte es ja sein, dass man eine unnötig hohe Dosierung verwendet und würde das nie bemerken! Dabei lautet der Wahlspruch doch: So viel wie nötig, so wenig wie möglich!

Wenn man die Dosis anpasst, dann muss man sich dafür viel Zeit nehmen! Bei freien Intervallen von 14 Tagen wäre es Unsinn, nach 15 Tagen die Dosis zu reduzieren oder die Behandlung ganz einzustellen! Es könnte ja sein, dass die Anfälle durch die Behandlung nicht vollständig aufgehört haben, sondern lediglich die freien Intervalle von 14 Tagen auf 4 oder 6 Wochen oder auf 3 oder 4 Monate zugenommen haben! Erst nach mehreren Monaten kann man vorsichtig die Dosis reduzieren! Und auch im anderen Fall sollte man einige Anfälle abwarten, bevor man die Dosis erhöht! Sollten die freien Intervalle von 14 Tagen auf 21 Tage zunehmen, dann kann es ja sein, dass das nächste freie Intervall trotzdem noch größer als 21 Tage ist. Man beginnt ja auch mit der Therapie nicht gleich im Anfall, sondern frühestens nach der Diagnosestellung. Bis dahin können ein paar Tage ins Land gegangen sein… Hilfreich ist es in jedem Fall, ein Anfallstagebuch zu führen! – Wer Spaß am „computern“ hat, kann seine Anfälle in ein Tabellenkalkulationsprogramm eintragen! Wenn man neben dem Anfallstag (Datum) die Anfallsdauer (in Minuten) und die Anfallsstärke (gedachte Skala von 1 bis 10) einträgt, dann kann man später automatisch die Dauer der freien Intervalle berechnen lassen und ebenso automatisch – „auf Knopfdruck“ – ein Diagramm erstellen. Mit solchen Diagrammen kann man sehr schön den Behandlungserfolg sehen!

Nach einigen Jahren Beschwerdefreiheit oder -armut kann man es mal riskieren, die Therapie auszusetzen. Manchmal „brennt“ ein Morbus Menière „aus“. Dann sind weitere Therapien nicht erforderlich. Manchmal muss man später aber trotzdem mit der Therapie wieder neu beginnen. Aber dann kennt man ja bereits seine individuelle Dosis.